サイクリストになった漱石: 技術史の視点で読み解くロンドン「自転車日記」

夏目漱石の作品に「自転車日記」というタイトルの短編がある。留学先のロンドンで自転車に乗り始めた時のことを、自虐的かつユーモラスな口調で語ったものだ。西洋近代の中心地で漱石が出遭ったのは、いったいどのような自転車だったのか。そして彼は、この文明の産物とどんな風に格闘したのだろうか。19世紀の終わり頃の資料などを頼りに、彼のサイクリング体験の実像を探ってみよう。

35歳の自転車デビュー

漱石の「自転車日記」に綴られているのは、「西暦一千九百二年秋」、今からおよそ110年前の出来事だ。彼は既に満年齢で35歳になっていた[1]が、下宿の「婆さん」から強く勧められてその「命」に従うまで、自転車に「乗って見た」ことは全く無かったらしい。

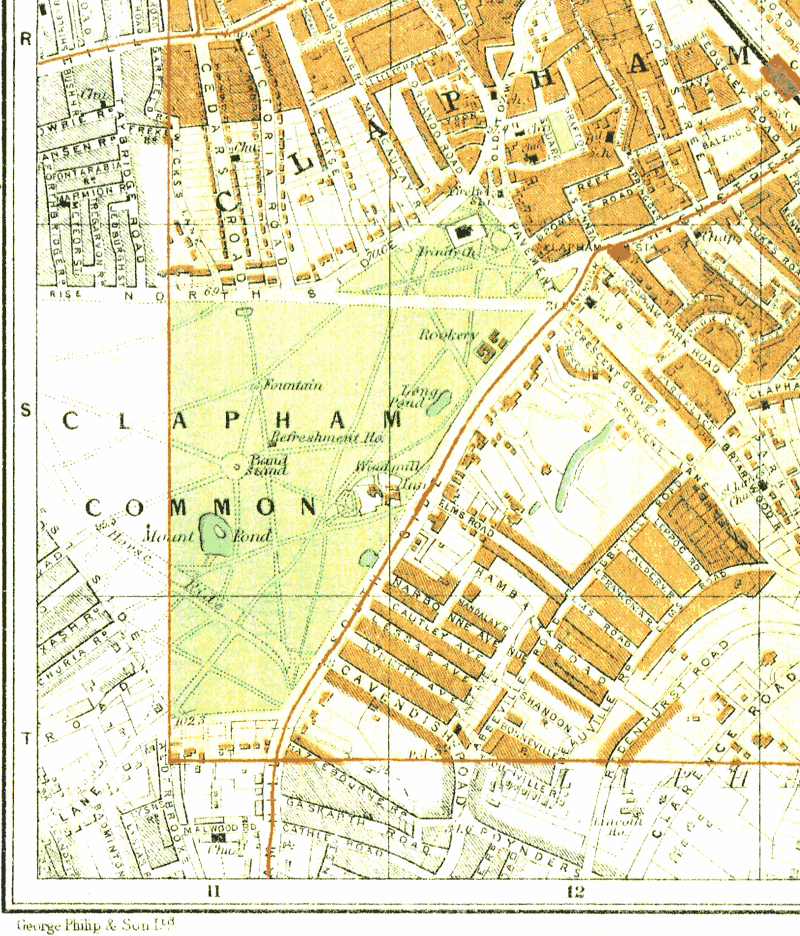

図1: 漱石の下宿はThe Chase 81番地(地図の印のところ)、自転車の入手先は近所の「ラヴェンダー・ヒル」(Lavender Hill)の店だった

未経験者の漱石にとっては、自転車に跨るだけでも大変なことだった。「いざという間際でずどんと落る」。「ずんでん堂とこける」。監督役の「○○氏」に車体を支えてもらい、サドルに腰かけたところで前に押してもらっても、次の瞬間には「砂地に横面を抛りつけ」ている。日を経て「ともかくも人間が自転車に附着している」状態を保てるようになっても、坂道での練習で彼は制動不能に陥り、塀にぶつかった後でようやく止まるのだった。

図2[2]: 漱石は「クラパム・コンモン」(Clapham Common)の「馬乗場」(Horse Ride)で自転車の練習を始めた

訓練を開始してから数日、やっとサドルに座ってペダルを漕げるようになってきても、漱石はまだ思うように走れなかったようだ。 よく知っているエリアの案内を同行者に任されたのに、彼は「曲り角へくるとただ曲りやすい方へ曲ってしまう」のだ。 なんとかハンドルをこじって別の方向へ曲がってみるも、今度はその急激な動作によって、「余に尾行して来た一人のサイクリスト」の転倒を誘発してしまう(怒った相手は「チンチンチャイナマン」と彼を罵倒する)。

人間万事漱石の自転車で、自分が落ちるかと思うと人を落す事もある、そんなに落胆したものでもない

「日記」の終わり近くのある日、漱石はこんなサイオー・ホースめいた格言を作って開き直ってみるが、「バタシー公園」(Battersea Park)へ行く途中で他の自転車の割り込みに遭い、「自分が落ち」て危うく馬車に轢かれそうになる。

謎多き「老朽の自転車」

こうして「自転車日記」をざっと読み通してみると、漱石は運動が苦手、との印象が否めない。 運転中の判断のセンスが疑われる場面も多く、思わず「そういう時はこうするんだよ!」と教えてあげたくなる。 けれどもその助言が正しいかどうかは、もう少し詳しく調べてみなければ分からない。自分のイメージしている自転車が、そもそも間違っているかも知れないからだ。

「ラヴェンダー・ヒル」の自転車店を訪れた際、「○○氏」はまず「女乗」を薦めた、と「日記」にはある。これに対し漱石は「髯を蓄えたる男子に女の自転車で稽古をしろとは情ない」と抗議、練習車は「いとも見苦しかりける男乗」に決まった。それは「関節が弛んで油気がなくなった老朽の自転車」で、「物置の隅に閑居静養を専にした奴」という感じだった。

図3[3]: 漱石の言う「女乗」とは、スカートでも乗れるフレーム形状の自転車のことだろう

漱石が購入した「老朽の自転車」は、実際のところどんな構造のものだったのか。店の場面の「上からウンと押して見るとギーと鳴る」、「ハンドルなるもの神経過敏にてこちらへ引けば股にぶつかり」といった描写は、前輪が極端に大きい「オーディナリー自転車」には当てはまりそうにない(図4参照)。1880年代の中頃まではこのタイプが「普通の自転車」(ordinary bicycles)だった[4]が、1895年には新型にすっかり「普通」の座を奪われ、その呼び名も限定的な形(Ordinary Bicycles)に変わっていたようだ[5]。そんな車種を1902年になってわざわざ選ぶというのも、初心者の訓練用としてはまずありえない。

図4[6]: 「オーディナリー」型の自転車のハンドルは乗車前に上から押せるような位置にはない

1880年代に進んだ「セーフティー」(Safety)自転車の開発には、乗車位置を下げて転倒の危険性を減らし、なおかつ安定した走行性能を確保するという共通課題があった[7]。これらの条件を満たして好評を得たのが、スターレー・アンド・サットン(Starley & Sutton)社の「ローバー」(Rover)だった。チェーンを介した後輪駆動、前後同等サイズのホイール(2世代目以降)といったその構成は、自転車のスタンダードとして次第に定着していった[8]。1888年にはスコットランド出身のダンロップ博士が空気を入れるタイヤの特許を取得、乗り心地が良く楽にスピードの出せるこの方式のタイヤは、7、8年のうちに殆ど全ての新車の標準装備となり、従来のソリッドタイヤを駆逐してしまった[9]。

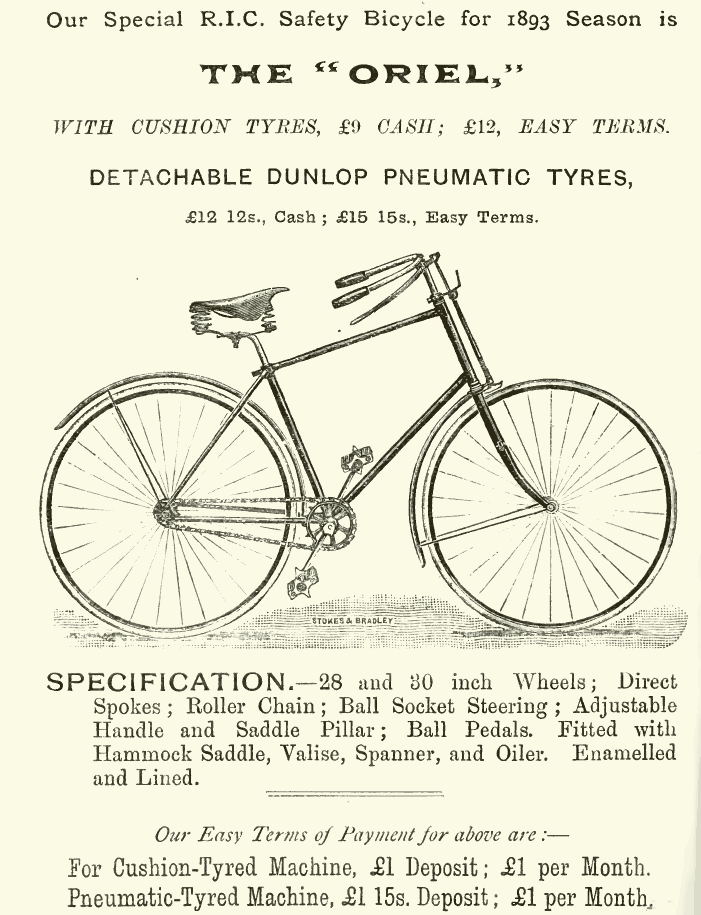

図5[10]: 空気入りタイヤとそうでないものとが混在し、新車購入時にユーザーがどちらかを選択できた時期もあった

乗り易いセーフティー型の発展が市場に及ぼした影響は大きく、イギリスでは自転車ブームが最高潮となった1895~97年にかけて、毎年およそ75万台が生産されていたと推計されている[11]。 1889年の時点では55弱だったロンドンの自転車メーカー(多くは大元の製造ではなく販売や修理のみを行っていた)の数も、1897年には390にまで膨れ上がっていた[12]。 漱石の留学はこの大流行が過ぎ去った後のことだが、彼が練習のために希望した「当り前の奴」は、こうして広まった自転車のうちの「男乗」だったろう。

図6[13]: 1898年にアメリカで出版された本の図解では、空気入りタイヤが標準的なものとして扱われている

ブレーキが無かった?

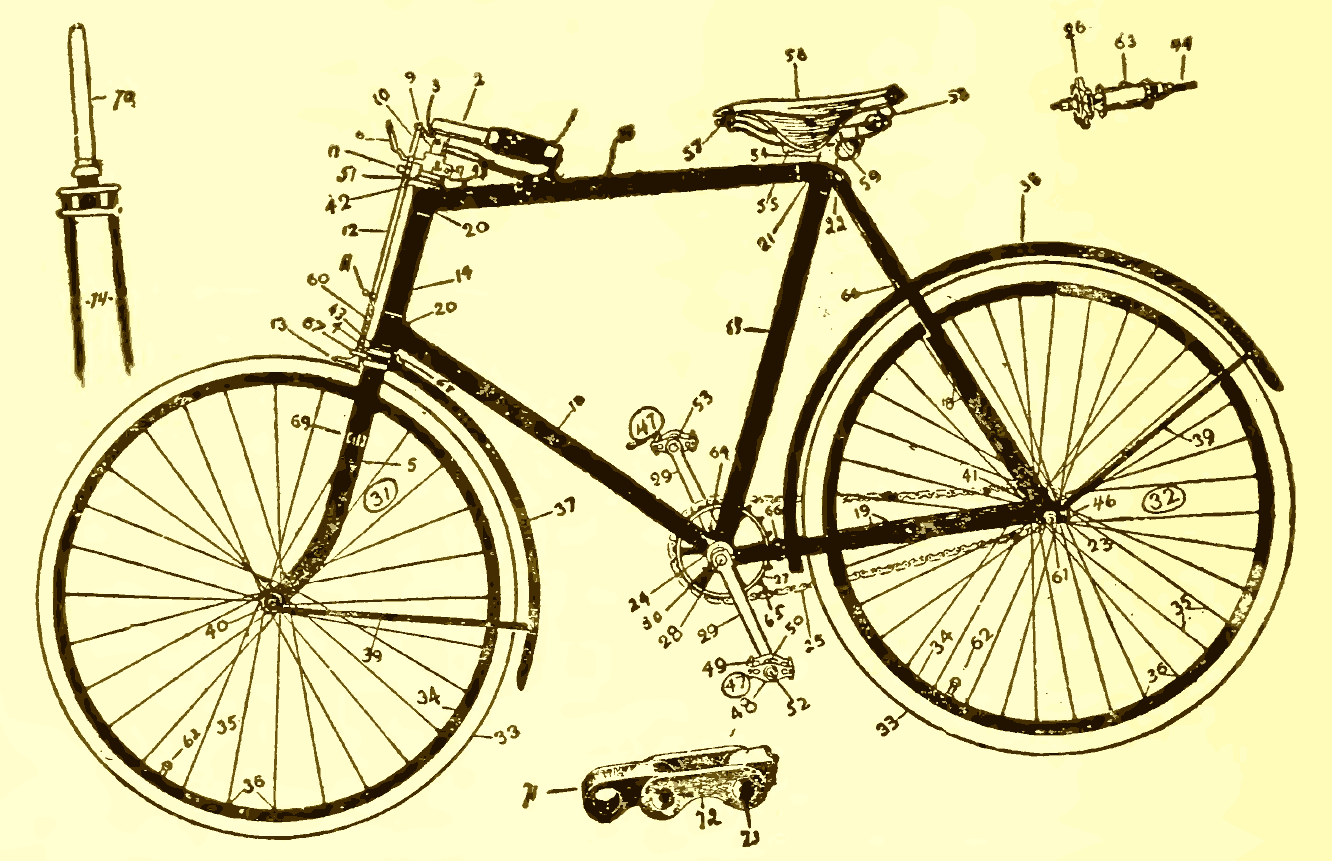

漱石が乗っていたと思われる1890年代のセーフティー型は、既に今の自転車と同じような姿をしていた。しかしながらその機械的な構造には、現代の感覚に照らすとまだ「安全」とは言い難い点があった。クランク(図6の29番)と後輪の回転が互いに直結していたため、ペダルに載せた足を走行中に止められなかったのだ。 ブレーキは前輪のタイヤに作用する手動式(図3、5、6、7参照)が最も一般的だったが、主に女性が使うものと考えられていたのか、これらを全く装着することなく、ペダルを逆に踏む「バック踏み」(back-pedaling / back-pedalling)だけで速度をコントロールするサイクリストも多かったようだ[14]。

図7[15]: ブレーキのある自転車ならばフットレストに足を載せて坂を下ることができた(クランクは勝手に回り続ける)が、ブレーキが無ければクランクの回転を足で抑えて減速しなければならなかった

「自転車日記」の描写にも、漱石がブレーキを操作していたことを示す箇所はない。 「○○氏」とその友人に伴われて自転車で出かけた際、二人の間に挟まれて走っていた彼は、「クラパム・コンモン」から「鉄道馬車の通う大通り」(図2の赤線のところ)へ曲がる手前で、横から来た荷車に進路を塞がれてしまう。 ぶつかるわけにはいかないし、左右どちらかに逃げることもできない。 ギリギリになって「退却も満更でない」と思い至るものの、「逆艪の用意いまだ調わざる今日の時勢」ゆえ、彼は「仕方がない」と諦めて落車を選択する。 「逆艪」とは艪を船の前に付けて後退を可能にすることであり、この「用意」ができていないというのは、恐らく「バック踏み」に慣れていなかったことを意味している。 彼の自転車にはそもそもブレーキが無く、彼自身も「ペダル」を「踏みつける」と車輪が(?)「回転する」事実に気がついたばかりで、それを利用してスピードを落とす技術が身についていなかったのだろう。

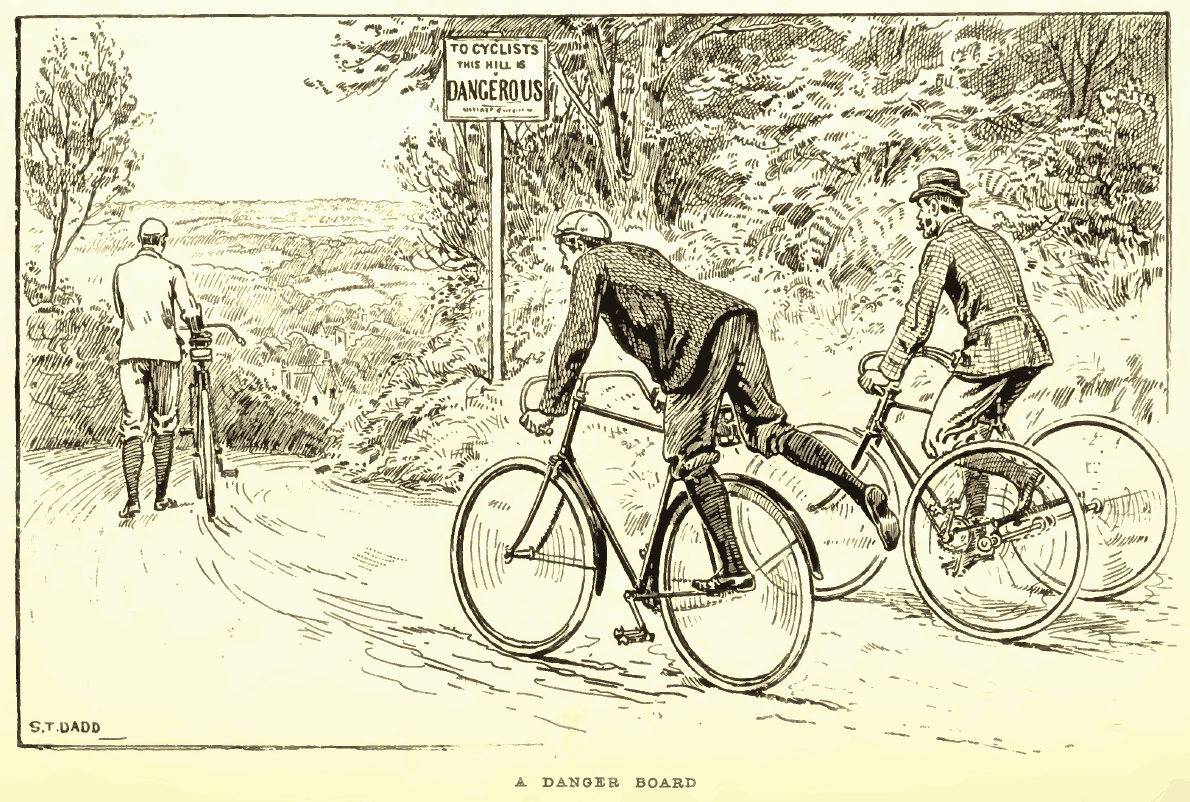

図8[16]: ブレーキの無い自転車の場合、急坂の手前では降車するのが常識的な行動だった

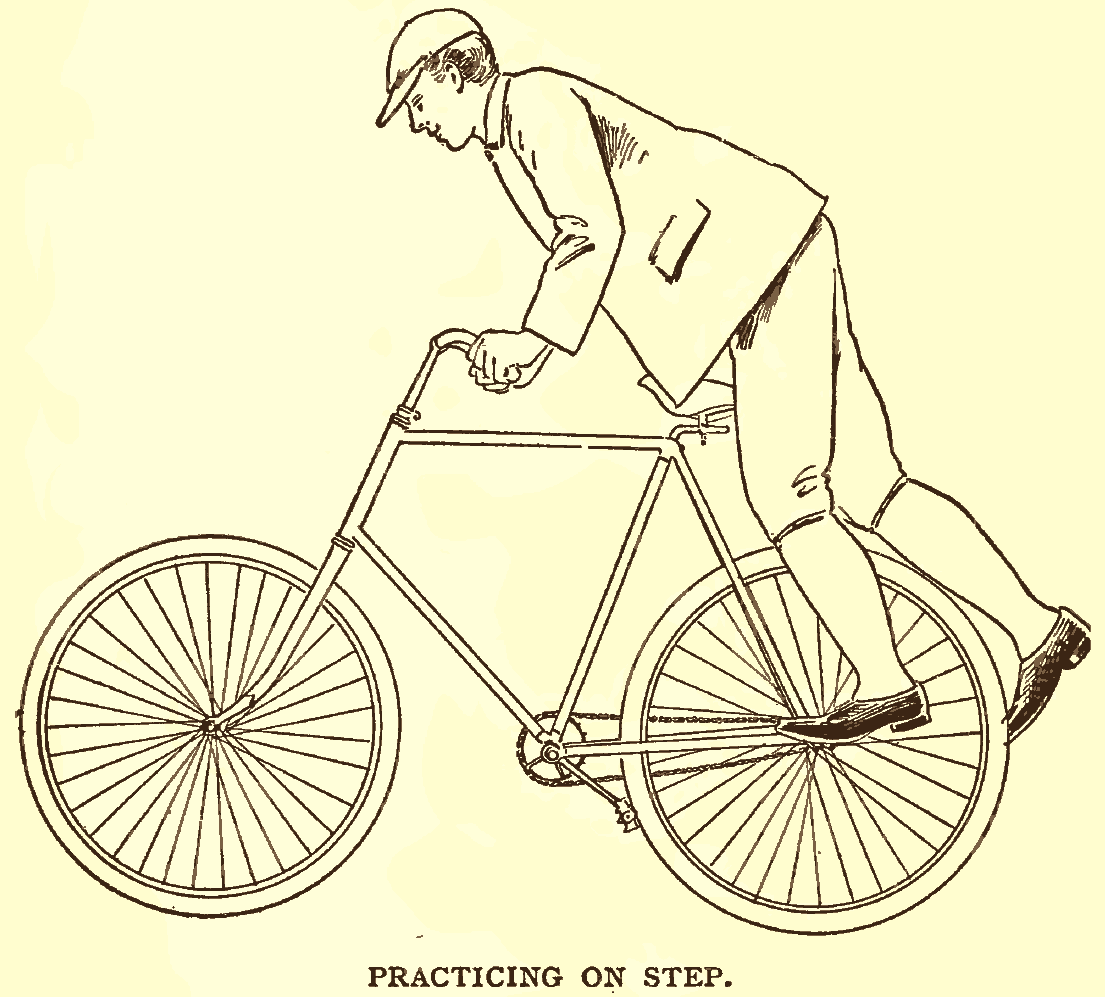

漱石の自転車がブレーキを欠いていたことは、何日か前の坂道の場面からも推測できる。 彼はそこで「鞍に尻をおろさざるなり、ペダルに足をかけざるなり」、「両手は塞っている、腰は曲っている、右の足は空を蹴ている」という格好になっていたが、ブレーキがあればそれを使えば良かったのだから、「下りようとしても車の方で聞かない」状態にはならなかったはずだ。 彼のこの奇妙な「曲乗」の姿勢は、どうも本来は乗降のためのものだったらしい(図8参照)。 自転車の後輪の軸には左に「ステップ」(図6の44番)がついていて、そこに左足をかけてからサドルに跨り、また逆の手順で降りるのが普通だったようだ[17]。 「オーディナリー」型の時代から続くこうした方法を、入門者はステップに留まりバランスを取るところから学んだ[18](図9参照)。 初日に「馬乗場」で「○○氏」が放った「ペダルに足をかけようとしても駄目だよ、ただしがみついて車が一回転でもすれば上出来なんだ」との言葉は、これにぴったり合致するものだ。

図9[19]: 右足で地面を蹴って自転車を前進させ、ステップ上でバランスを保つ練習をした(これができたら次はサドルに腰かける)

どんな自転車に乗っていたかが概ね見えてくると、漱石の苦闘の様子にも納得がいく。 やっとステップに立てるようになったばかりの段階では、坂を使った特訓はあまりに無謀だった。 サドルに座りペダルを漕いで走行できるようになっても、ブレーキが無ければ急に止まることはまず不可能だったろう。 「バック踏み」だけで一気に速度を落とすための経験値[20]が、彼にはまだまだ足りていなかった。 「バタシー公園」へ向かう途中の「非常の雑沓な通り」は、だからこそ「初学者たる余にとって」「難関」だったわけだ。 「日記」に描かれたドタバタの原因の殆どは、彼自身のセンスや運動能力よりも、選んだ自転車の機械的な特性にあったのである。

サイクリストになった漱石

様々な資料から推測される漱石の自転車は、「オーディナリー」型などに比べればずっと扱い易かったものの、現代の一般的なモデルほど簡単に乗れるものではなかった。 「その苦戦」に関して当人は、「大落五度小落はその数を知らず、或時は石垣にぶつかって向脛を擦りむき、或る時は立木に突き当って生爪を剥がす」、「しかしてついに物にならざるなり」と書き記しているが、結局ダメだったというのは脚色のようだ。 鏡子夫人が後に語ったところによると、彼は「よくおっこちて手の皮をすりむいたり、坂道で乳母車に衝突して、以後気をつけろとどなられたりして、それでもどうやら上達して、人通りの少ない郊外なんぞを悠々と乗りまわして」いたらしい[21]。作中の「余」は上手くならなかったが、生身の漱石はサイクリストになっていたのだ。知人一家を訪ねた折に「いつか夏目さんといっしょに皆で」と「令嬢」から提案され、見栄を張りつつもこれを断り通そうとしたために「父君」から「サイクリストたるの資格なきものと認定」されることになったウィンブルドンへの遠乗り(彼の下宿からは約9キロメートルの行程)も、実現可能なものになっていたに違いない。

図10(Edward Penfieldによるポスター)[22]: フットレストを利用する際、長いスカートなどは回り続けるクランクとペダルに絡まる恐れがあったが、1898年頃から普及し始めた足を止められる自転車(ブレーキ装置が必須)では、この姿勢そのものが不要になった[23]

「自転車日記」と名づけられた作品の重心は、もちろん外面的な事実の一つひとつではなく、それらを映した〈近代の中の日本人〉という精神のレンズにある。 そしてその色や形や屈折を知る目的においても、同じ場面を他のカメラによって見る行為は大きな意味を持つ。 技術史の視点で「サイクリスト」漱石に迫ることは、過剰なまでに自嘲的な語りを用いて彼が何をしようとしたかを、よりはっきりと浮かび上がらせてくれるのではないだろうか。